最近よく聞く「タイパ」について書いてみたいと思います。SNSやYouTube、ニュースでもチラホラ見かけるこの言葉、なんとなく知っているけど「ちゃんと説明してって言われたら困るな〜」という方も多いのではないでしょうか?

タイパを語るならサクッと情報を得たいですよね。

ってことで最後までこの記事を読まなくてもわかるよう図解を作成しました。

詳細気になる人は、続きをぜひ読んでくださいね〜♪

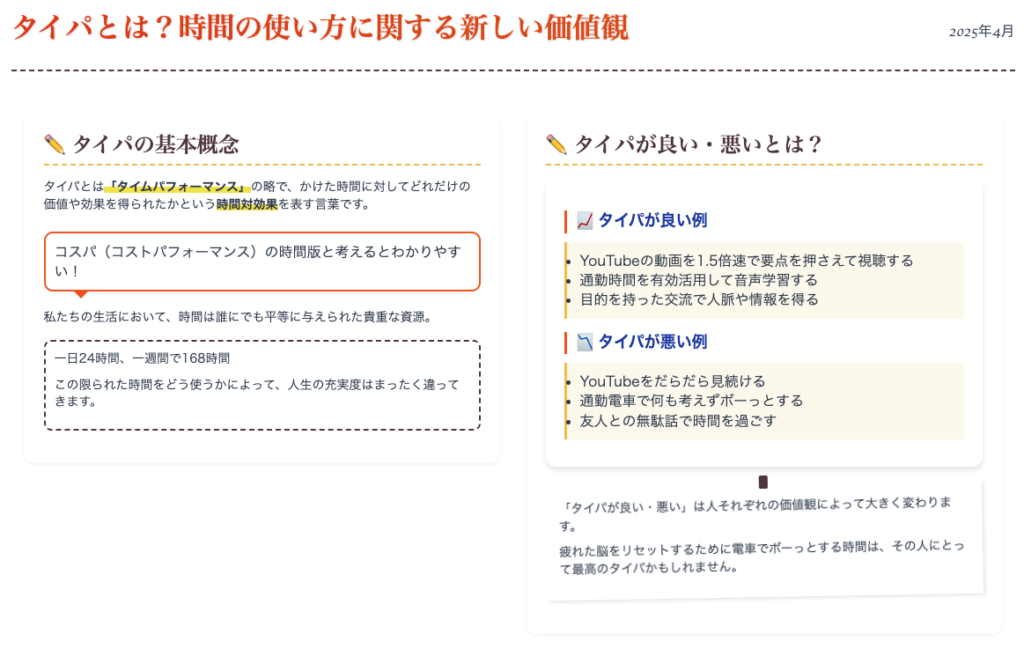

タイパって何?時間の使い方に関する新しい価値観

タイパとは?

タイパとは「タイムパフォーマンス」の略で、かけた時間に対してどれだけの価値や効果を得られたかという”時間対効果”を表す言葉です。皆さんがよく知っている「コスパ(コストパフォーマンス)」の時間版と考えるとわかりやすいですね。

私たちの生活において、時間は誰にでも平等に与えられた貴重な資源。一日24時間、一週間で168時間。この限られた時間をどう使うかによって、人生の充実度はまったく違ってきます。タイパという考え方は、その限られた時間をより有意義に、より効率よく使いたいという現代人の願いを表したものなんです。

タイパが良い、悪いとは?

例えば、こんな行動はタイパが良いと言えるでしょう:

- YouTubeの動画を1.5倍速で要点を押さえて視聴する

- 通勤時間を有効活用して音声学習する

- 目的を持った交流で人脈や情報を得る

逆に、これらはタイパが悪いとされがち:

- YouTubeをだらだら見続ける

- 通勤電車で何も考えずボーっとする

- 友人との無駄話で時間を過ごす

とはいえ、「タイパが良い・悪い」は人それぞれの価値観によって大きく変わります。例えば、疲れた脳をリセットするために電車でボーっとする時間は、その人にとって最高のタイパかもしれませんよね。大切なのは、自分自身の価値観に基づいて「この時間は価値があるな」と思えるかどうかなのです。

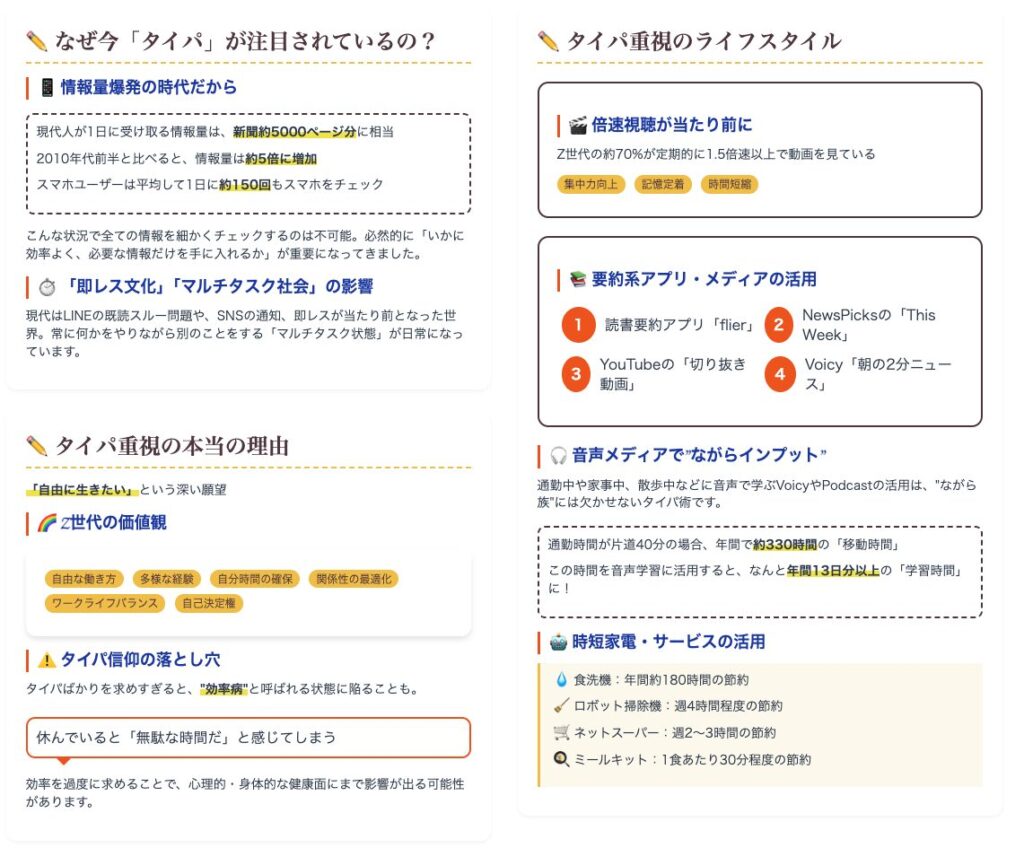

なぜ今「タイパ」が注目されているの?

今「タイパ」が注目される背景には、現代社会ならではの変化があります。

情報量爆発の時代だから

まず、私たちを取り巻く情報量が本当に爆発的に増えています。SNS、動画、ニュース、広告、チャット、メール…もはや”情報過多社会”という言葉すら生ぬるく感じるほどです。

ちょっと驚きの数字を見てみましょう:

- 現代人が1日に受け取る情報量は、新聞約5000ページ分に相当するそうです

- 2010年代前半と比べると、情報量は約5倍に増加しています

- スマホユーザーは平均して1日に約150回もスマホをチェックしているとか

こんな状況で全ての情報を細かくチェックするのは不可能ですよね。必然的に「いかに効率よく、必要な情報だけを手に入れるか」が重要になってきました。情報の取捨選択能力と、限られた時間で価値ある情報を得る能力が、今を生きる上での必須スキルとなっているわけです。

「即レス文化」「マルチタスク社会」の影響

さらに、現代はLINEの既読スルー問題や、SNSの通知、即レスが当たり前となった世界。常に何かをやりながら別のことをする「マルチタスク状態」が日常になっています。

昔は仕事の連絡は勤務時間内だけで、数日遅れの返信も普通でした。でも今はLINEの「既読」機能で「見たのに返信がない」状況が可視化され、常に反応することが期待される文化になっていますよね。スマホを見ながらテレビを見たり、友人とチャットしながら課題をこなしたり…複数のタスクを同時にこなすのが日常になっています。

だからこそ「同じ行動でも効率よく結果を得たい」という”タイパ重視”の考え方が広がっているんです。限られた注意力と時間を「いかに効率よく使うか」という視点が、今の社会では超重要になっているわけですね。

タイパ重視の価値観・ライフスタイル、具体的にどんなの?

実際に若い世代を中心に広がっているタイパ重視の行動をいくつか見てみましょう。

倍速視聴が当たり前に

YouTubeやNetflix、Voicyなどのコンテンツを1.5〜2倍速で視聴するのは、もはや定番のタイパ習慣になっています。「普通の速度だと遅すぎて集中できない」という声も珍しくありません。

Z世代の約70%が定期的に1.5倍速以上で動画を見ているというデータもあります。適度な速度で情報を処理することで集中力が向上し、記憶にも定着しやすくなるメリットがあるようです。ただし、3倍速などの極端な速度では情報が消化不良になるリスクもあるので要注意です。

単なる時間短縮だけでなく、脳への適度な刺激という点でも効果的なんですね。

要約系アプリ・メディアの活用

「時間がなくて本を読めない」という悩みを解決するために、読書はflierのような要約アプリ、情報収集はNewsPicksの要約記事やYouTubeの切り抜き動画で済ませる人も増えています。「本の要点だけを5分で理解できる」というスタイルが、時間効率を求める人たちに支持されているんです。

人気の要約系サービスとしては:

- 読書要約アプリ「flier」:ビジネス書や自己啓発本を15分で把握

- NewsPicksの「This Week」:1週間のニュースを数分で理解

- YouTubeの「切り抜き動画」:2時間の講演から重要な3分を抽出

- Voicy「朝の2分ニュース」:ニュースをコンパクトにまとめて配信

「積読」状態の本が多い人にとって、要約サービスは本当に便利なツールですよね。限られた時間で多くの知識や情報にアクセスするための強力な味方になっています。

音声メディアで”ながらインプット”

通勤中や家事中、散歩中などに音声で学ぶVoicyやPodcastの活用は、”ながら族”には欠かせないタイパ術です。

例えば、通勤時間が片道40分の場合、年間で約330時間の「移動時間」があります。この時間を音声学習に活用すると、なんと年間13日分以上の「学習時間」が確保できるんです。すごいですよね。

「耳は自由」という状況を生かした音声メディアの活用は、まさに現代のタイパ意識の象徴と言えるでしょう。

「ながら」可能な組み合わせもたくさんあります:

- 料理しながらPodcastを聴く

- 散歩しながら語学学習する

- 掃除しながらビジネス書の音声版を聴く

- 通勤しながらオンライン講義を受ける

特に「体は動かしているけど頭はそれほど使っていない」作業と組み合わせることで、タイパを大幅に向上させることができますよ。

時短家電・サービスの活用

「家事の時間=もったいない」と捉える若者も増え、お金を払ってでも時間を買うという感覚が広がっています。

人気のサービスや家電を見てみると:

- 食洗機:年間約180時間の節約。食後の洗い物時間を趣味や学習に回せます

- ロボット掃除機:週4時間程度の節約。掃除機をかける時間を他の活動に使えます

- ネットスーパー:週2〜3時間の節約。買い物に行く時間と労力を省けます

- ミールキット:1食あたり30分程度の節約。献立を考えたり材料を準備する手間を減らせます

かつての日本では「節約」の意識が強く、少しでも安いものを選ぶ傾向がありましたが、今の若者の間では「時間を買う」という価値観が広がっています。共働き世帯や一人暮らしの若者に特に顕著で、「節約する対象は必ずしもお金だけではない」という価値観の変化を表していますね。

タイパ重視の本当の理由:「自由に生きたい」

自由な時間で自分らしく

タイパにこだわるのは、決して”効率オタク”だからではないんです。その背景には、「自由な時間で自分らしく生きたい」という深い思いがあります。

若い世代がタイパを重視する理由を詳しく見ると、単なる効率志向ではなく、より本質的な価値観の変化が見えてきます。それは「限られた人生を自分らしく生きたい」という強い欲求なのです。

Z世代の価値観

Z世代の価値観のキーワードとしては:

- 自由な働き方:会社に縛られない、場所を選ばない働き方

- 多様な経験:様々な体験や活動を通じた人生の充実

- 自分時間の確保:趣味や「推し活」などに使う時間の優先

- 関係性の最適化:無駄な人間関係への投資を避ける

- ワークライフバランス:仕事と私生活の両立を重視

- 自己決定権:自分の時間の使い方を自分で決める

バブル期のような「会社のために人生を捧げる」働き方や、「皆と同じであることが安心」という同調圧力からの解放を求める声が強まっています。親世代が経験した「長時間労働の末の過労死」や「会社一筋でもリストラ」という現実を目の当たりにし、「自分の時間は自分のもの」という意識が強くなっているんですね。

そんな彼らにとって、「タイパが高いかどうか」は、幸福度や満足度に直結する重要な判断基準になっています。単なる効率化ではなく、「意味のある時間の使い方」を追求する姿勢こそが、現代のタイパ意識の本質と言えるでしょう。

タイパの落とし穴:効率疲れにご注意を

ただし、タイパばかりを求めすぎると、”効率病”と呼ばれる状態に陥ることもあります。要注意です。

タイパを極限まで追求することによる弊害は、すでに多くの若者が体験しています。効率を過度に求めることで、心理的・身体的な健康面にまで影響が出る可能性があるんです。

効率を求めすぎるとストレスになることも

あなたは次のような傾向がありませんか?

- 休んでいると「無駄な時間だ」と感じてしまう

- コンテンツを通常速度で見るのが苦痛になる

- 何もしない時間が”罪悪感”に変わる

- 常に「もっと効率よくできるはず」という焦りに駆られる

- リラックスしている時も「何か学びを得なければ」と考えてしまう

- 友人との何気ない会話にすら「意味があるか」を考えてしまう

こうした思考が積み重なると、心が休まる暇がなくなってしまいます。心理学者によれば、「何もしない時間」や「ぼんやりする時間」は、実は創造性を高め、ストレスを解消し、脳を回復させる重要な役割を持っているそうです。

タイパを追求するあまり「常に何かをしていなければ」という強迫観念にとらわれると、心身の疲労が蓄積し、最終的には効率そのものが低下するというパラドックスが生じることもあるのです。

本質的な「楽しさ」や「深さ」が失われる危険性

タイパを求めるあまり、表面的な情報だけを拾って満足してしまい、本来の”知る楽しみ”や”深く考える時間”を見失ってしまう危険性もあります。

例えば:

- 本の要約だけを読んで「読んだ気になる」→本来の深い洞察や感動を逃してしまう

- 動画を倍速で流し見して「理解した気になる」→本質的な理解や感情体験が薄れる

- 人間関係を「効率」で判断→人とのつながりの純粋な喜びが減る

- 常に「次の情報」を追い求める→一つのことを深く味わう体験が少なくなる

情報の質よりも量を優先するあまり、一つのことに深く取り組む「深い学び」の機会が減ってしまうのは残念なことですよね。人間関係には効率では測れない価値があるのに、それをタイパの物差しだけで測ることの危険性に気づく必要があるでしょう。

本当の意味での「タイパ」は”自分軸”で考えること

タイパは現代社会の「賢い戦略」

タイパを追い求めることは決して悪いことではありません。むしろ、現代の忙しい社会では「賢い戦略」とも言えるでしょう。

効率化できる部分は積極的に効率化し、浮いた時間を自分が本当に大切にしたいことに使う。これこそが、タイパの本質なのではないでしょうか。

でも、「全部効率化しなきゃ!」と気を張るのではなく、「ここは時間をかけてもいい」「これは効率重視でOK」といった”自分なりの時間の優先順位”を持つことが、本当のタイパの高さにつながります。

ケース分け:効率化&時間をかける

例えば:

- 効率化する領域:事務作業や家事、必要だけど楽しくないタスク、単純作業など

- 時間をかける領域:趣味や好きなこと、大切な人との時間、自己成長の機会など

このように、何にどれだけの時間をかけるかを自分自身の価値観に基づいて決める。それが、本当の意味での「タイパの最適化」なのです。

時間は有限だからこそ価値があります。その限られた時間をどう使うかは、人生そのものの質を決める重要な要素です。「効率」という物差しだけでなく、「充実感」「満足度」「成長」「幸福感」など、様々な視点から自分の時間の使い方を考えることが大切なのではないでしょうか。

まとめ:タイパは「現代の自由と幸福を選ぶための基準」

最後に、タイパ理解のための5つのポイントをまとめておきます:

- タイパ=時間対効果。かけた時間に対して得られた価値のこと

- Z世代を中心に、「時間をどう使うか」が幸福度を左右する時代に

- 倍速視聴、要約アプリ、音声メディア、時短家電などの行動が広がっている

- ただし”効率病”には注意。全部タイパ化しなくてOK

- 本当に大切なのは「どこに時間をかけるか?」の”自分なりの基準”

情報過多、常時接続の現代社会では、「タイパ」という考え方は今後もますます重要になっていくでしょう。ただし、効率化することが目的化してしまわないよう注意が必要です。

タイパの本質は、「時間を節約する」ことではなく、「自分にとって本当に大切なことに時間を使う」ための手段であることを忘れないでください。限りある時間を、自分らしく、充実して過ごすための羅針盤として、タイパの考え方を活用していきましょう。

皆さんは、どんなことにタイパを取り入れていますか? また、どんなことには敢えて時間をかけていますか? 自分なりのタイパ基準で、充実した毎日を過ごしてくださいね!

コメント